從餐廳的落地玻璃外牆望進去,三三五五的客人在長枱前談笑風生。我推開玻璃門,毫不猶豫,就徑直走到他倆旁邊打招呼,這是我們第一次見面。

Clark 開口就是玩笑﹕「一定是我們的光頭夠突出。」他輕鬆插著褲袋,另一隻手摸著自己的頭頂,像把玩著有趣物件。我盡量收起尷尬,搖了搖頭,但無法解釋更多。的確,這是我從街角遠處,就已經能鎖定他們的原因,即使Clark旁邊的 Sam 戴了頂黑色帽子。

但嚴格來說,今次並不算是第一次見過 Clark。記得年頭,就曾在一家每天經過的書店,我見過他。書店陳列著滿架雜誌,其中一本的封面上,Clark 昂揚擺出一副雄赳赳的姿勢,面目精神,笑容自信。赤裸的上半身佈滿厚實肌肉,線條展示著一身的力量與美學。稍為有留意澳門的運動和健身界別,大概都聽過Clark,他是頗具人氣的健身教練,近年更引入流行的 Animal Flow,加上活躍風趣的性格,令他桃李滿門,亦開始受媒體關注。

Clark 旁邊的是 Sam,穿著一件全黑的版型衛衣,瘦薄、安靜。他並不喜歡運動,中學還偶爾會跳舞和打球。工作後,平時經常要捧著器材外出拍攝,緊接又忙於剪輯,以趕上節目的播放進度;所以放工他還是比較想回家看書,看書是近年培養了的習慣。

這兩個連說語速都差很遠的人,站在一起侃侃而談,感覺認識了不短時間,大概是不「打」不相識。對,他們剛完成了一共六場的艱苦對決。這遊戲,沒有奬金,賭上的是命。

賽場﹕內科四病房

偌大的房間排滿廿多張單人床,都舖上了雪白被單。床上的人穿上統一衣服,同一個躺臥姿勢,等待著難捱的開始和結束。沉默是主旋律,但偶爾亦會有人受不住,發出幾下痛苦的低吟。這裡是專收血液腫瘤科病人的內科四。

Clark 和 Sam 剛巧被安置在鄰床,迎接著他們的第一次化療。這裡的人不習慣先問姓名,取而待之,用號碼結識。關心這號碼,因為直接影響存活率。Sam 舉起了兩枝手指,是第二期。Clark是他的一倍,第四期。

房間老人居多,碰上差不多年紀的,趁打著化療針的時間,就自然而然攀談起來。Clark 和Sam 可是整個病房裡最年輕的,三十之齡算是人生黃金期,而他們卻在病房交換著,各自是淋巴瘤第幾期。

對手型號﹕濾泡4期 與 瀰漫2期

只數淋巴瘤,原來也千門百類。

Clark 流利說了「濾泡型淋巴癌第四期」這個長冗的病學名。「這是我的型號,哈哈。」他把對手稱呼得像自己的作戰裝備一樣。

在座用眼神告訴 Clark,我們對學名全然陌生。於是他科普起來,細胞、血小板、白血球、血紅素……專業名詞琅琅上口,熟練得連呼吸的停頓都沒有,想必這樣的場口應付了不知多少次。他自嘲﹕「聽得出我現在有多專業嗎? 」

Clark 的惡夢從頸後一顆疙瘩開始,覺得有礙觀瞻,便去看看醫生,誰知診斷出個癌症來。他回憶取報告時,甫入診室,醫生埋身一句直截了當﹕「先生,你患癌了。」癌細胞還要擴散全身,頸項、腋下、橫隔膜、鼠蹊部甚至皮膚無處不在。更惡劣的是,骨髓都無可幸免,「據說只有10%的人會入骨髓,而我就是其中之一。」Clark 將手提至眉高,然後指尖向下往低處插落,就似飛機下墜,他用動作形容,這就是驚聞噩耗當刻的心情。

當大家驚訝著癌擴散的威力,Clark隨即介紹另一「型號」登場﹕「各有各惡,我的遍佈全身,Sam 的也很厲害,十幾cm大。」再一次,像極了展示作戰裝備。

「是13 x 11 x 7 cm。」Sam 補充了精確的數字。這巨瘤爬附在Sam的肺部,體積之大,覆蓋半個肺。Sam的確診過程,想必也有墮機般的離心感。久咳未癒姑且看個醫生,本以為是什麼支氣管炎之類的輕症,結果X光下肺部顯現大片陰影,連應有的輪廓都勾勒不出,確診瀰漫性大型B細胞淋巴瘤第二期。

沒有預兆,也沒有選擇,Clark 和 Sam 就這樣突然被搬上擂台,求生戰展開。

接駁40 cm生命線 遊戲開始

就算被推上擂台沒有選擇,也大可選擇消極捱揍,Clark 形容自己也曾這樣「萌塞」過。初步診斷時覺得是誤診,確診時覺得是良性,得悉惡性時覺得是初期,出報告是第四期,就頭也不回直奔大門,像個逃兵。「落差很大,我不喜歡做弱者,所以去看醫生時,也儘量避開別人的眼神,心情幾乎崩潰。」Clark從小到大不喜歡吃藥,對醫生敬而遠之。他積極運動,注意飲食,就是想強身健體,不要病倒。誰知運動為他帶來的自信和成就感,一下子被撲滅了。

同時間,Sam 手執確診報告,也正面對前所未有的恐懼。他記得當時跟一位好朋友通電,本以為用開玩笑的方式告知事實,可以減輕令人窒息的氣氛,誰知「笑話」剛落就哽咽,繼而哭得不能自已。眼淚從這刻缺堤,沒有緩止地瘋狂落了數天。

二人開展了四出問診的迷失期。前者想得證沒有病不用醫,後者想病更有把握地醫。結果,Clark 遇上冷漠的名醫師,Sam 被療法擾至眼花撩亂。轉一圏,還是不若而同回澳就醫,Clark 說因為有醫護給予了同理心,Sam 說因為有醫護填充了信心。他們所指,對象相同,是主診的余醫生和常姑娘。

「態度,讓我感受到他們想醫我。」當時 Clark 還是反覆拒絶,卻得到循循善誘,醫生鼓勵說淋巴瘤的治癒率很高,試圖減緩他的焦慮。Sam 卻有所不同,他萬分願意就醫,只是猶疑在治療方法,於是醫生跟他和家人開會陳述各項治療的利弊。

孫悟空踏上取經路,需要金鋼箍作為誓願,是束縛也是必要輔助。而 Clark 和 Sam 也終決定與他們的「金鋼箍」共存於身,步上明知不易走的治療之路。

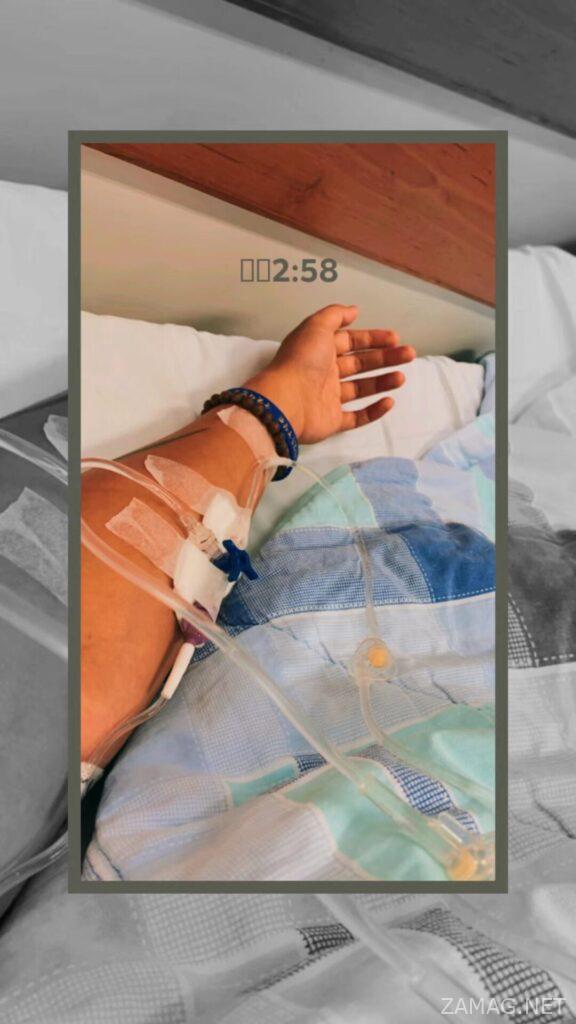

「這條管由二頭肌一路穿、穿、穿到上腔靜脈。」他們向我展示上臂用膠貼固定著的PICC人工血管口,化療藥就是從這裏打進去。Clark 的長44cm,Sam 的42cm,這數字他們清楚記住了,作為一種宣告「遊戲開始」的儀式感。其實這數字相對不重要,但他們習慣了對數字敏感,因為每個生命指數或者日期,都隨時把他們一下推垮。

第一關: 皮肉之苦

「見Sam時已經是光頭,我還笑他,未打針就光頭了嗎?」完成第一次化療後數天,Clark 也開始脫髮,他形容輕輕一撥,指縫間全是頭髮﹕「對一個姿整的人來說很大衝擊。」早有心理準備,但想像一回事,真正面對又另一回事。Clark 為那一大縷離開了身體的頭髮拍張道別照,就狠下心剃頭。

因為對比接下來身體要承受的痛苦,外表的轉變算微不足道。化療針共需注射六次,隔月一次。每完成一次,隨後的個多星期會經歷隨時連床都下不了的身體折磨,周而復始六個週期,像痛苦的輪迴。

「頭痛,一直痛,甚至辛苦得睡不著。像醉酒,要嘔又嘔不出來,現在胃也照樣脹氣翻騰,只是習慣了。」Clark 和 Sam 的副作用大致相若,但 Sam 因為不如 Clark 的強體魄,甚至出現身體麻痹。

皮肉的痛苦是個人事,說得再多,外人聽起來都只不過一堆形容詞,但於他們,卻是切膚錐心之痛,是一種獨自經歷的痛。

第二關﹕公開最狼狽的面目

痛是個人的,但生活卻離不開別人。第二個挑戰,會是如何公開自己患癌的事實。

突然在崗位上消失,交待是道理也是責任。Clark 於是在接受治療前,向學生和客戶逐個交待﹕「幾天講了廿幾次,喊的次數計不清。講時盡量輕描淡寫,但情緒一到,說喊就喊。」

對待交集較深的人堅持親自交待,至於其他認識的,在完成第一次治療後,Clark 記得很清楚是4月19日,他深呼吸一口,然後在社交媒體發佈了一則貼文,笑言「準備去做一個高強度訓練」,用著健身的術語,病床上仍不忘教練身份。

Clark 活躍運動界別,社交平台更是追隨者眾,在澳算半個知名人士。他覺得患癌不是什麼風光事,但又無必要欺瞞,所以電話和平台貼文純粹出於交待,誰知傳播度出乎意料。第一次注射後住院九晚,他收到近二千則鼓勵信息。「收到很多關心,很多人跟我說加油,好開心。那時才知道原來我的IG這麼多人看,平時或者不會留言,但見我出事了,就出來撐,緣分就是這樣。」

他形容,就好似馬拉松跑道,沿路總有路過或圍觀的人,為跑手吶喊助威,這每一聲叫喊都是力量。從預期之外的集氣,他學懂了一樣東西﹕「其實有些東西不怕講,哪怕是什麼覺得難為情的壞事,或者小小的讚美,不要害怕傳遞一個資訊,因為下次可能再沒有機會。」

這個領悟,也影響到旁邊病床的 Sam,他原本沒打算公開,不是因為害怕,而是純粹性格內向,不擅長社交,又擔心不懂處理旁人的關心和安慰。所以除了十分友好的親友若干,其他想了解他近況的,都只能打聽,他說﹕「我慣了自己處理問題。」

但今次,不是自己就可以處理的事。Sam 慶幸鄰床的出現,由分享抗癌飲食到心路歷程﹕「突然覺得有個伴,好像不那麼辛苦。」於是他做了個決定,就是在空空如也的個人社交平台版面,貼上一則近況訊息。

舉動讓他感覺自己「放開了」,純粹敘述事情,免除一次又一次可能發生的迴避或澄清,回應他沒有太在乎,因為他的目光停了在身邊人之上。

Sam 的女朋友只要不用上班,就會在探病時間留守陪伴。媽怕他吃得不好,就算要兼顧輪班工作,都堅持每朝早採購新鮮食材為他做飯。這段時期他真正感受到家人朋友的愛﹕「既然正常時間覺得無法感受,那今次是在給我機會,讓我去感受什麼是愛,愛給人什麼感覺。」

第三關﹕最弱小的細菌都張牙舞爪

「白血球你快點給我回來呀!」治療來到第三周期,Clark 的社交平台出現了一條莫名其妙的短片,他站上山林高處暸望,向天空高聲呼喊。那是因為他正面對療程的又一個難關,白血球的參考值正常要達4000/ul或以上,但Clark的不足最低要求一半,被迫暫時擱置療程。

Sam也同樣經歷白血球不足的免疫系統問題,更一度失守,感染帶狀疱疹,即俗稱的「生蛇」。眾所周知,「生蛇」令皮膚痕痛難當,多了一重皮肉之苦,但還不及化療療程需要休止來得痛苦。畢竟誰不想速戰速決?

而更更絶望的是,暫停不止發生一次,而是一次又一次。當好不容易「生蛇」治癒,終可回歸正常療程,卻在下一次注射,又再「引蛇出洞」﹕「回家洗澡時脫掉衣服,發現一邊完了,另一邊又生,惟有立即去急診,那種煩厭感真令人想喊。」

因為免疫力比一般人低,Clark 和 Sam 如走鋼索,每時每刻活在緊繃的擔憂和恐懼之中,緊密追蹤一堆維生指數,稍有異動,就牽觸全身每條神經;出現少許頭痛乏力,馬上擔心發熱或者感染;連外出用餐亦可免則免,更不可能夏天喝一杯冰涼的路邊果汁;行差踏錯半步,療程隨時前功盡廢。這並非杞人憂天,Clark 就分享了一個過來人的特別叮囑,他有朋友就曾在化療期間吃了一次麻辣燙,以為食材灼熟大可放心,誰知馬上發燒,住院一個月;此刻任何任性都是玩命。

第四關﹕穩體重如泰山 招式動靜同歸

癌症治療使人消瘦,這合乎常識。但眼望 Clark 的體態,再對比印象中雜誌封面上的壯碩,令人懷疑怎麼跟常識反向操作。「電視劇集看到的患癌病人,面頰全是凹陷,還以為自己也要變骷髏骨頭了。」Clark經常語帶風趣,看不出正身歷痛苦當中。「但我肥了4公斤,生cancer生到肥也算是一件好事吧。」

就像做負重訓練,Clark 十分自律,再累,亦要求自己外門轉個圈,胃口再壞,都準時進食,這是他體重維持理想的原因。他數著一堆利於抗癌的食物﹕「紅椒、蘆筍、蘿蔔……只要告訴我有幫助,我馬上放入口。」

「老實說我比病之前更積極,每次醫生巡房,我都全副精神配合﹕『醫生,今天要做什麼? 我準備好啦。抽血? 還是其他? 我ok呀,你想要怎樣都ok。』」醫生也忍不住點頭笑說他聽話。

當決定出發,就賣力前進,這完全體現運動員精神和幹勁。「運動訓練意志力,當習慣要撐,就自然什麼事都撐得住,所以很慶幸,這些年運動開啟了我這個模式。」

他顛覆了癌症病人的既定印象,不止自己散發著頑強的魄力,還到處把安多酚分享給別人。成為癌患者組織義工,受邀開講親述抗癌經過,更從四方八面認識了本來毫無交集的朋友。有康復者向他分享經驗和告誡,有不少同路人找他聊天,尋求理解和精神助力,他一概義不容辭。「我不是楷模,只想分享對我很有用的方法,影響多一個得一個。」他提到有友人伴侶忌諱治療,也遇過八歲小孩遭遇癌症,母子幾近崩潰,他會約出來見面,或是到醫院探訪,陪著一起哭,或是看有什麼幫得上忙。「我的安慰說話不是亂講而是真心話,想讓他們見到我,摸到我,感受到我也是捱過來的人。」

「教練的工作就是要幫別人訓練身體,訓練意志,現在甚至可以幫助癌症病人 live up to life,我覺得是一件很好的事。」

別人可以無限助力,但有時自己照顧自己,又是不可推卻的責任。Sam 在體重方面的挑戰更大,本來已經偏輕的他,正常階段算是保得住60公斤,卻隨著胃口一落千丈,最嚴峻時體重跌落至50公斤。維持體重是對待癌症一個重要的醫學指標,這未免令旁人大為緊張,但只能替他乾著急。

「我反而跟自己說不要緊,不想就不要吃,飲水、飲奶或是果汁都可以,再不就先睡個好覺。」旁人看起來是放任,是躺平,是佛系,是不思進取,只有他自己知道,這是更適合自己的一種掙扎。

Sam 比 Clark 年輕,三十未滿,卻給人感覺平靜穩定,這大致跟他的興趣有關。出事前,在一次聚會上認識身心靈,從此對這個領域產生好奇,閱讀類似書籍,留意相關的題材和活動,接觸冥想、頌缽等靈性修煉。「就似冥冥中有宇宙安排,如果沒有接觸身心靈,我應該會崩潰。」

「不必神化,也不要想成催運求財的迷信,它只是教我如何對待內在情緒,看待癌症這件事的一個角度。」他相信吸引力法則,認為身心健康是在一起的,但情緒卻經常被人忽略。正如他提及的希塔療癒的主張,更重要是把自己保持在平靜的頻率,時刻自我覺察,清理內在的負能量,增強能量場。「心念好自然吸引好東西接近,包括健康,有些人記掛自己身患絕症,神經緊張,甚至覺得離死亡不近了。這樣下去,用多少藥物也不能發揮作用,慢慢身體真的會步向死亡。」

性格上,Sam 不熱衷於表達和打交道,但強行變成滔滔不絕的人,就是最好方法嗎? 誰沒有惆悵過,為何天生沒有叫眼球都轉過來的魅力,但 Sam 選擇接受本來的自己,安靜地鍛鍊內在力量,這跟鍛鍊身體並無二致,也需要由內而外的信念。Sam 的掙扎,是一種溫柔和順勢的掙扎。

第五關﹕闖情關 放負得救

「試想像,有個人傷害你五、六次。一次嫌不夠,還要六次? 我會好想對這個人說,以後都不要讓我見到你!」Clark 繪聲繪影地做了個有趣比喻,來形容後期的抗拒心理,逗笑了現場聽著的人。

這笑點,有血有肉,也有淚。

不是木頭,人再堅強也無法刀槍不入,尤其意志,會一點一點被削弱。來到後段周期,Clark 和 Sam 都開始對藥物抗拒,不止生理,更強烈的是心理。「藥味很臭,很攻鼻,想起都想嘔。每次來到病床,就見到五、六支針排列在眼前,等著輸入你的身體,要你好受。開始在心裡反覆問﹕Why me?」Clark 提及自己患癌後,有接過六、七位朋友的電話,提及身邊親友不願化療或簽字放棄治療﹕「那時候我就明白了,是的,真的會辛苦到寧願棄權。」

木頭人才永遠得一個表情,人的心情無可避免時高時低。「我跟老婆說,唉,又要去打針了。到第五個周期,才第一次這樣講。」Clark 終於容許自己放負,形容自己經常「在社交平台笑口噬噬」的他,開始敍述難受感覺,邊哭,邊發現也是一種需要的情感釋放﹕「療程越來越辛苦,也可能受心情影響,第五次頭痛到像要炸開,我躺在床上哭著跟老婆說﹕『好辛苦啊,為什麼要我這樣? 我不想,我不想。』」不像小孩,像個一直很懂事,卻終於也學懂了受傷的大人。

大哭一場,像運動讓衣服濕透,就是痛快。比起 Clark,Sam 更執於埋藏自己,但他正經歷改變﹕「後階段發覺實在不行,有時要讓自己釋放,例如哭一下,哭真的很有效。」他始終不偏向用說話的方式來抒發自己,但有時看見女朋友會哭,哭一哭就好了。還是沒有多言半句,但發覺,比以往更容易釋放情緒。

不過,這種感情的流露很奇怪,面對越親近的人,越難坦蕩。「有次媽照樣拿飯菜過來,我食得好辛苦,好想喊,但不想在她面前喊。整餐飯死谷爛谷,谷得好辛苦,不想讓她看見我喊。」說著,Sam 在我們眾人面前哽咽,沒有「死谷爛谷」。旁邊的 Clark,將手輕放在 Sam 的肩背,代替說話。所有人陪著 Sam 沉默一會。「因為我本身不說話,她只是坐著,吃完,就拿走帶來的餐具。」

這也讓Clark想起住在香港的媽﹕「香港所有親戚朋友都知道,除了我阿媽,她是我最後一步。」Clark 說期待著「死過翻生」,完成療程一定要回香港一趟,隔離多久也要去,「因為我想完結這件事。」

有些情感越牽掛,反而越只得保留,但這不礙,亦不失真。

第六關﹕為當下感動

「順風順水講活在當下,其實只成立一半。我由確診到治療的八日間,每朝起床,感受腳踩落地,望見老婆未醒,就吻她一口,我才真正感受到活在當下。」Clark 形容著一個個生活細節,他告訴我們,如何在巴士仰望天空和長橋,為尚存一息而開心;如何當治療干擾睡眠,卻在有日得以酣睡而泣不成聲。「做人這麼久,從沒試過因為自己睡得好而感動到喊,唯獨那次。」

「對的。」Sam 深有同感。「從沒想過,自己會懷住感恩的心,去飲一杯廢水。」治療期間不能隨便外出就餐,以前對 Sam 來說理所當然的習慣,都變得機會難逢。感動的當下也來自親人,Sam 感受尤深﹕「日常的照顧,以前覺得沒什麼,現在簡單一頓飯就可以好感動。」

「現在會隨時有個片刻感動起來,不知何故,可能很平常很小事,但好難講清楚,只能說有過類似經歷才會明白,這不是言語而是感受。」為正值經歷的感恩,也是 Sam 研習的身心靈所主張﹕「當下即力量,我試著不再活在過去的後悔和未來的擔憂,不再只想著今晚吃什麼,明早幾點起身,而是專注當下,就連喝杯水,也好好去喝,去體驗。

「這個病給我們一個機會停下來,看清楚自己,然後學些什麼。」Sam說。癌細胞幾近摧毀他們的身體,卻又同時加固了他們的內心。Clark 和 Sam不 約而同覺得,自己最大的轉變,甚至可以稱得上成長,就是學會把握當下。最昇華的莫過於這種態度,就是既視他為戰爭對手,亦視他為作戰裝備。

闖關攻略﹕讓一場仗 淪為一個遊戲

「我從不覺得會因為這個病而死,他對我來說只是個關卡。」Sam 說。

要闖一關「1、2、3,木頭人」,只要避過她有殺傷力的雙目,就能幸免於難。但如果敵人已經潛伏在你的體內,與你血肉相連呢? 那一定是更殘忍更絶望的處境。但關關難過關關過,剛完成了六次化療的Clark 和 Sam,雖然接續還有好一些檢查和跟進治療,但總算取得了階段性勝利。

生理上如此,但心理上,其實最難捱的時刻早已跨過,在癌症從禁語成為日常話題的時候,更在成為笑話題材的時候。

「我經常拿癌症來開玩笑。」Clark 站了起來,好讓化療藥引致的胃脹氣得以舒緩。「以前連提都不準別人提,現在我就是要不停講,不停講,講到自己再也不怕。」

「講沒有問題,甚至可以自嘲。」Sam 說著,將枱上的一杯水推向 Clark。這些難受的副作用都被他們內化成尋常體徵,就像常人久坐後腿會麻痺一樣,動動就會好的。

「別人問最近忙什麼,我就說﹕『沒什麼特別啦,就是忙著生Cancer生腫瘤這些。』」Clark重現講這個笑話時那副漫不經心又稀鬆平常的口吻,像品評一道味道沒有驚喜的菜式。

「看Clark在 IG上的抗癌日記,就會見到,原來抗癌也可以這麼黐線,就像去旅行一樣。」Sam形容著。

「現在朋友都笑我是癌症KOL。」Clark說著噗哧一笑,這個揶揄似乎也觸動到他的笑神經。

訪問開始之初,看著他們沒有頭髮的癌患者經典外觀,我心想要準備好一副嚴肅皺眉的面目,去回應即將聽到的聲淚俱下的苦難。誰知去到最後,我竟然「笑場」。而這個笑場,卻是如他們所想所願。

聽著如何將一至六次化療逐關擊破,Clark 的活躍風趣,Sam 的豁然平靜,讓他們講故事時不必抱頭痛哭,都足夠動人,有血有肉。一路分享,有時眉飛色舞,有時百感交集,有時笑料百出,像玩闖關遊戲,多於打場生死仗。我下筆時曾小心翼翼地想,將他們艱苦抗癌的經歷形容為一場遊戲,會否過於輕浮不恭;但想了又想,還是覺得,任一個刻意凝重煽情的字眼,都只會是對他們努力的一次辜負。

採訪:哈皮因、伯頓、笑皇子

撰文:哈皮因

攝影:Tim @ Tim’s photography

設計:皮朋

場地鳴謝:LOLA Fusion Kitchen Bar

《ZA誌》(zamag.net) 創立於2012年11月,志在集結一班澳門創作人士從他們眼中介紹澳門鮮為人知的一面及發表屬於澳門人創作的文章或感想。十年以來,《ZA誌》仝人堅持多元共融的創刊理念,並不斷嘗試新的主題和視角,以澳門出發,讓澳門人多一個途徑深入了解身處的城市,也讓世界認識澳門獨特的一面!