編按:因為2021年8月疫情的突然來襲,使《搏劇場節》(Bok Festival)部分節目延期至2022年1月8-9日舉行,但這無礙我們回顧了解背後團隊的構想和目標,有關最新的節目安排請見:https://www.facebook.com/1132924050092360/posts/4901242136593847/?d=n

當我們提起「實驗藝術」時,似乎是藝術家的專用名詞,與普通市民離之甚遠。但如果我們解釋為,將一件作品的誕生,對比當期時的藝術環境或社會常態中,都有可能稱之為「實驗藝術」,是否更能表現出一種創作的態度?而這種藝術表現形式也並不是皆讓人費解或厭惡的。

為此,這次我們邀請了富有「拼搏」實驗精神的《搏劇場節》(Bok Festival)策展團隊來和我們進行一次交流。

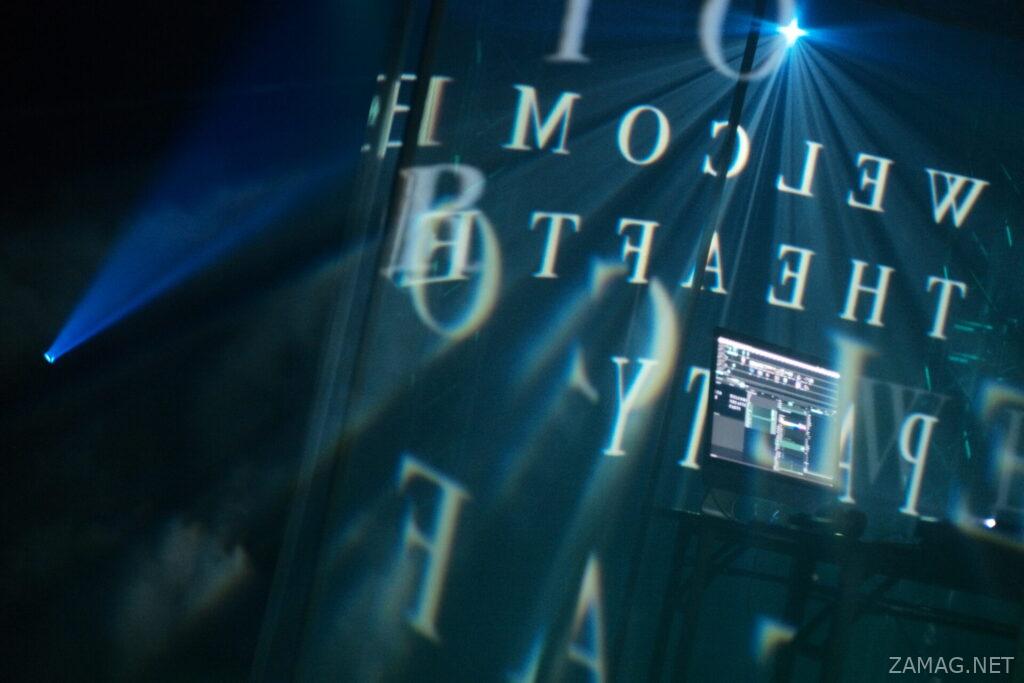

《搏劇場節》(下稱「搏節」)於2013年起,最初由民間藝團在小劇場中舉辦。由最開始的團隊發展至今,經過多年的變化,團隊加入了更多有想法的伙伴,同時在節目策劃上也作出了巨大的調整。搏節踏入第七屆,演出大膽跨出劇場空間,衍生出更多泛劇場類的表演形式。

實驗需要有拼搏的勇氣

實驗藝術是具有時效性的,一種藝術的表現,不可能永遠是「實驗」。

「在這七屆的過程中,我們也會不斷總結一些經驗。」搏節藝術總監兼發起人譚智泉表示,在第一次舉辦搏節時,會想將不同地區、不同藝術形態的戲劇放在一個藝術節裡,但隨著澳門藝術環境的變化,更多本地團隊也會舉辦同類型的藝術聯展,同時讓他們思考,搏節應該不斷升級對於「搏」精神的詮釋。上一屆「M Mode 24」第一次出現,當時這僅是一個從屬項目,「但我們發現,如果我們將這個生活節打磨成更具有公共表演藝術性質時,這種生活的態度可以和藝術表演更緊密地結合在一起。」這個轉變可完全體現出團隊「放手一搏」的勇氣。

本屆搏節共有兩個單元,由「BOK Movement|當代藝術的劇場視角」6個演出節目和「M Mode 24|社區自定義」組成。有些節目是由團隊與創作人一起策想,有些則是從外面邀請了較具創新性的藝術作品來澳展演。

「BOK Movement」從劇場到社區

搏節策展人Pal Lok和我們介紹,搏節雖命名為劇場節,但並不希望將演出場景和節目受眾局限於傳統意義上的劇場裡。他們由劇場進入社區,就是為了讓更多觀眾參與演出,因而也希望可以創作更多具生活化、更貼近社會、觀眾的節目。

被問到會否怕實驗藝術較難接近大眾,Pal 表示今年「BOK Movement」的演出更多是以音樂來傳達,相比其他表演方式,音樂是更容易接近觀眾。無論觀眾來自任何社會背景、生活環境或不同的喜好,皆會接觸音樂,她看到了音樂的共通性,並把這個概念延伸下去。如果觀眾恰好也參與了「M Mode 24」的節目,不難發現當中都具有音樂元素。

搏節每年都會有一個主題,卻不會限定在一種框架內。除了「搏」的精神外,搏節也包含著兩個中心思想,其一是順應時代,回應社會。就如「BOK Movement」其中一個演出作品《莫莫無日》所表達,對於生活在小城中的澳門人來說,每日的生活好像差不多,單一、恬淡;但在日復一日中,又發生了些許細微的變化。更重要的一點,還希望能夠發展一些本土的好作品,在未來可代表澳門,和更多藝術創作者進行交流。

「M Mode 24」在社區裡進行實驗

「M Mode 24」是2019年在搏節誕生的項目,有別於「BOK Movement」,這是一個關於社區的藝術節。

這個項目的策想來源於國外,有些地方每年當中會有一段時間,博物館連續開放24小時;又或者在24小時內,不同城市、不同地點會同時發生各種類型的節目。「M Mode 24」策劃人 Kathine 和我們介紹,澳門也同樣被稱為不夜城,這個人口不多的小城,有著24小時不間斷運作的續航力。他們想將這個概念和本地人生活或工作模式進行一種連結,繁衍出一個24小時的藝術社區。

借鑒的不僅僅是一種「Non-Stop」城市藝術的表現形式,國外社區文化與澳門也不盡相同,不能粗暴地將節目拼湊在24小時之內。他們希望能夠貼合澳門人獨有的24小時生活模式,將不同人的生活、工作和藝術進行聯繫。讓生活在不同時鐘下的市民,也能參與的此次藝術活動。

談及藝術社區,Kathine 形容瘋堂是一個特別地方。站在荷蘭園大馬路,你可以看到澳門最繁華路段之一,車水馬龍,熙來攘往。卻在一街之隔的內巷,瘋堂可以給你一種安定、平靜的的感覺。另外,這區也有很多特色各異的文創小店,用他們自有的一套方法,在此區落地、生根,萌芽。這種感覺就如藝術創作。

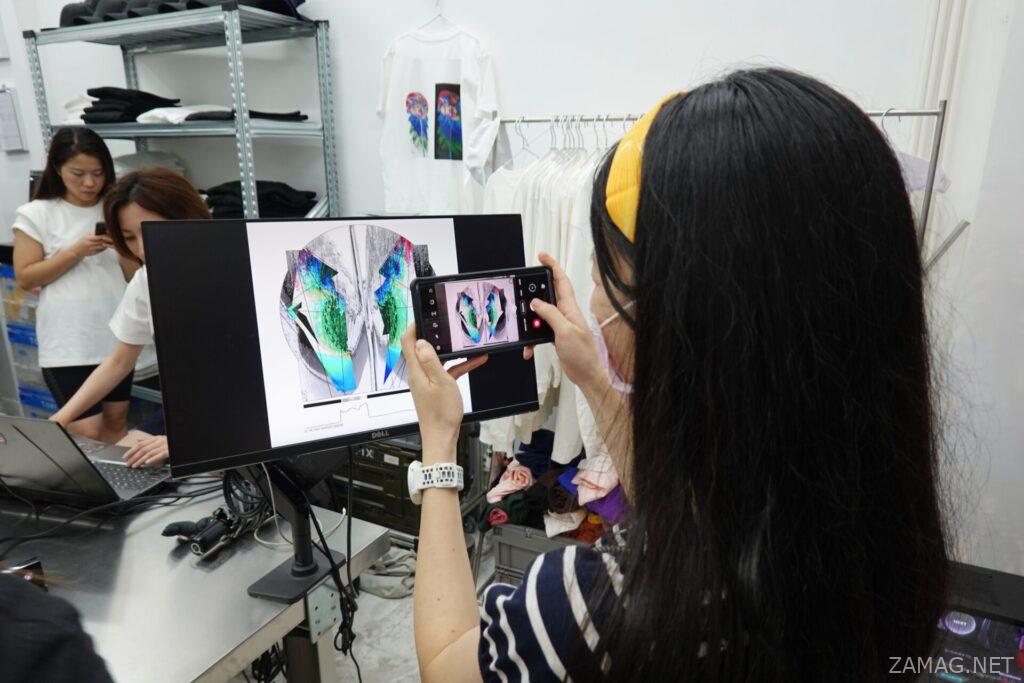

因此,「M Mode 24」邀請了一眾藝術家與瘋堂區小店一同創作,將多元化的藝術形態放進社區,以此呈現此區獨特的涵韻及歷史故事。也藉由觀眾的參與,欣賞到各種風格藝術和理解不同文化的共存。

生活中也充滿「搏」的精神

回憶這次策展過程,譚智泉表示希望更多地突出生活範疇。在「Bok Movement」中,希望可透過作品帶出一些對社會、身邊人的關心及生活態度。相對於「M Mode 24」社區生活節,也能表達同樣的情感和故事。每一位搏節參加者所追求的價值,為價值去冒險的精神,同樣也是「搏」的核心。

這片區域裡,有著不同特色的小商店,商店裡發生了各種人和事,將所有獨立事項進行交集,便會形成一個社區的氛圍。當每一個小店和藝術家合力創作的作品串聯成一個整體時,便能凝聚成一種能量,依附在整個社區當中。在未來,你或許有機會,能在不同的社區中,看到「M Mode 24」的蹤影。

(故事未完,下集待續)

同場加映回顧8月份已舉行的部分節目和花絮:

採訪:Lily,伯頓

撰文:Lily

攝影:Tim @ Tim’s photography

場地鳴謝:古著市集

《ZA誌》(zamag.net) 創立於2012年11月,志在集結一班澳門創作人士從他們眼中介紹澳門鮮為人知的一面及發表屬於澳門人創作的文章或感想。十年以來,《ZA誌》仝人堅持多元共融的創刊理念,並不斷嘗試新的主題和視角,以澳門出發,讓澳門人多一個途徑深入了解身處的城市,也讓世界認識澳門獨特的一面!