演出前象徵性十足的甲板舷窗、燈暗時氛圍感拉滿的情景音效、開場後海難劇情下的黑暗對話……為舞台劇《海底兩萬里》構築了一個令人期待的序幕。

在澳門,改編文學作品為舞台劇的投資回報面臨著諸多挑戰,因此能夠欣賞到這類演出的機會難能可貴。《海底兩萬里》作為一部誕生於百年前的科幻小說,作者對高新科技與神秘海洋的瑰麗想像,不禁令觀眾好奇:創作團隊將如何在有限的舞台空間中,重現這些令人驚嘆的奇觀?

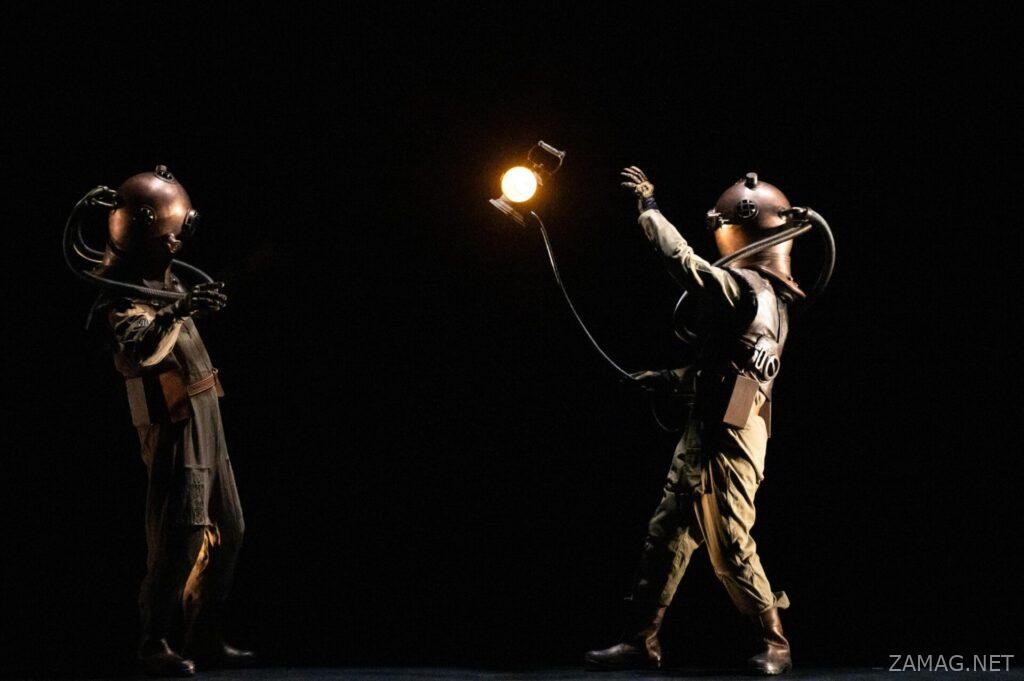

整體而言,劇作採用了梅花間竹的設計來交待劇情與呈現奇觀。在劇情推展方面,礙於改編作品的侷限,不少情節依賴旁白來交待時間流逝,同時透過增添人物的喜劇元素來緩解戲劇衝突不足帶來的失焦感,這部分的處理稍顯平淡。然而,在視覺奇觀的呈現上,創作團隊則交出了令人滿意的答卷:從船倉舷窗上的偶劇表演,到中段引人入勝的漫步海底場景,乃至披露深埋在精神幻覺裡的深海異獸,最後以巨目和觸手來塑造、神龍見首不見尾的巨章襲擊戛然而止,每一幕都能夠或多或少地滿足觀眾對海洋奇觀的神往。

到了劇情尾聲,鸚鵡螺號船長以自剖身世的獨白,為遺世獨立的行徑作自圓其說的解釋。舞台上殷紅燈光似血,當其時氣氛陡然沉重……然而,在整體喜劇傾向的改編與表演設計下,這段自剖像兌水多了的原汁,幾乎成為了浪擲。更令人意外的是,這絲沉重很快就被一個刻意暴露黑衣演員的假出包橋段所打破。這樣的處理似乎暗示著創作團隊擔心任何一絲傷感都會破壞作品的闔家歡定位。觀眾席上確實坐著不少孩童,但想起文化中心在演出介紹頁面上標示的「適合13歲或以上觀眾」,同樣亦讓人感到違和。

在這個演出裡,形式與選材、年齡分級與實際觀眾組成的落差,或許正反映了劇場在藝術追求與商業考量之間的掙扎。

父母的兒子,兒子的父親,桌遊的玩家,圖書的讀者,鍵盤上的舞蹈員……通通是可以在我身上貼上的標籤,是我們之所以可以相遇的必須的偶然。