很多人說電影不應同政治扯上關係,但從多個電影頒獎禮的獎項,不難看出兩者似乎不能分割。皇子覺得電影的其中一個責任,就是紀錄當個年代的社會價值觀;在多年後,觀眾可以憑那個年代的電影,了解當時的社會狀況,而這個責任亦是評價一部電影是否成功的因素之一。今年剛好是文化大革命五十週年,

這段對中國造成災難性破壞的暗黑十年,到今日仍然被視為禁忌的題材-當中有多部文學著作紀錄著這段傷痕,有部分被拍成電影;我們會統稱為傷痕文學和傷痕電影,除了去年介紹過的《歸來》,今次再為各位介紹幾部:

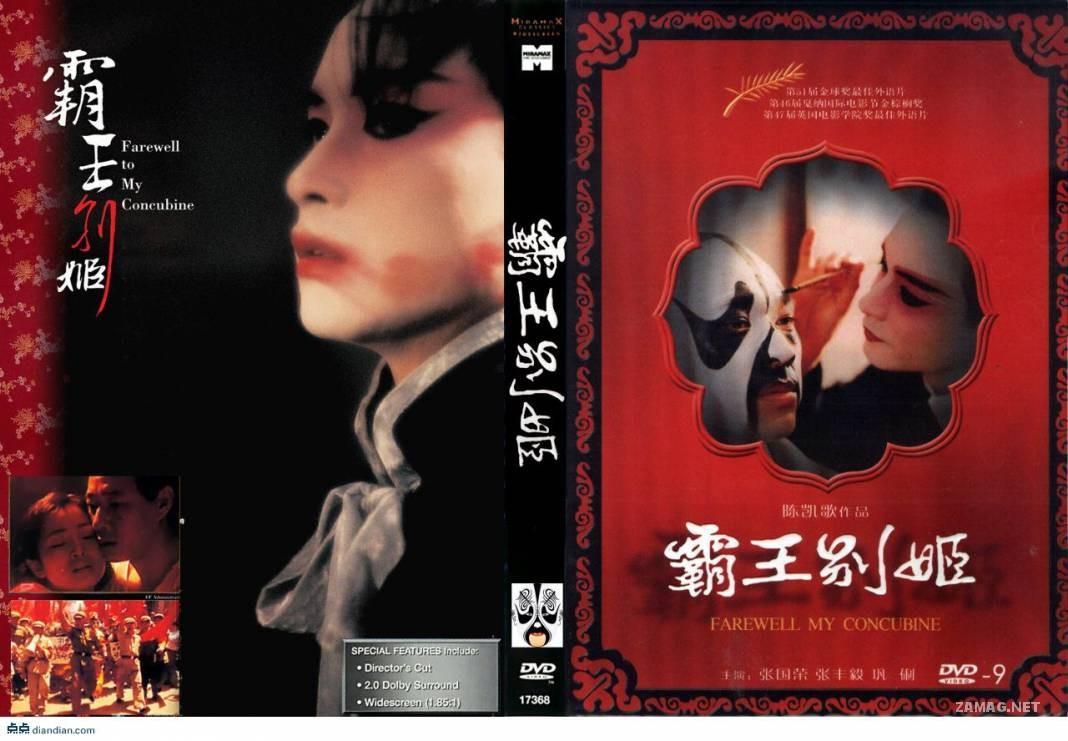

《霸王別姬》,1993年陳凱歌的作品,有我們熟識的張國榮和鞏俐。本片成為第一部也是迄今唯一獲得法國康城影展金棕櫚獎的華語電影,並獲得美國金球獎最佳外語片。普遍的評價都對此片給予高度表揚,被認為中國電影史上的曠世巨作;張國榮以一個心如鹿撞、陶醉舞台而對政治局勢無動於衷的京劇男旦寫下扣人心弦的一代表演。

《霸王別姬》顯示了中國政權更迭轉移,從民國初年、八年抗日,國民政府到人民解放,最後走到文化大革命,故事看似是幾個戲子和妓女的小人物悲劇,實則顯出中國大時代的悲歌,是當代中國人民的生活縮影。本來深受大眾喜愛的京劇藝術,在文化的批鬥下變成了牛鬼蛇神,文化的傳承者也竟淪為階下囚。劇情包括文革審判、報復、背判、告發、批鬥等。以程碟衣及段小樓收養的小四,借他來諷刺文化大革命時代的年青人思想,雖然忘恩負義得讓人痛恨,但他又何尚不是文革下的犧牲品?說到底是社會氛圍指示了這群年青人的道路。

《活着》是作家余華的代表作之一,1994年張藝謀改編成電影,被譽為一部活生生的中國當代野史。電影講述了在大時代背景下,隨住內戰、三反五反,大躍進,文化大革命等社會變革(1940年-1970年左右),男主角徐富貴的人生和家庭不斷經歷着苦難,過程中父母親、兒子、女兒相繼離他而去,僅剩下一頭老牛相依為命,始終頑強的活着。

《活着》因涉及政治因素,對大陸解放後的政策有許多諷刺:主人公的悲劇是在人民公社運動,大躍進運動的社會背景下產生的,有對中共諷刺的意味,所以未能通過大陸的電影審查而至今未在大陸公映。在小說改編成劇本的過程中,有過很多修改,張藝謀最後確定用最平常的方法講一個平常家庭的故事,電影其實比小說溫情了許多。作家餘華在書中寫道:「人只為活著本身而活著,不為活著以外的任何事物而活著。」

《陽光燦爛的日子》,1994年姜文導演的處女作,由王朔的小說《動物兇猛》改編。是中國大陸20世紀90年代反映「文革」題材影片中唯一一部在中國通過審核的經典代表作。本片的背景是文革時期的北京,對許多人來說,文革是一段黑暗的日子,是非混淆、黑白顛倒。但一群生活在軍屬大院裡的孩子,在耀眼的陽光中,渡過自己的青春,當中有衝動、有愛情、有性、有幼稚、有失敗、有冒險,也有成長。

《陽光燦爛的日子》的價值不在於年代,而在於真實。男主角馬小軍的成長過程和那一時期許多人的經歷都很相似,影片通過正在成長中青少年的幼稚和無知反映出當時整個國家和社會都處於一種無知和暴力的狀態。本片之所以充滿陽光,或許與姜文的童年在軍隊大院裡渡過,有著直接的關係。觀眾不會不知道文革帶來的痛,姜文自然也明白。但是畢竟再苦,文革中的社會仍然有其生活的國度,那些快樂確是存在過,哪怕只是一絲絲呢?

《巴爾扎克與小裁縫》2002年由法籍華人戴思傑執導之電影,由周迅、劉燁和陳坤主演。導演戴思傑1954年出生於成都,1971至1974年間,被下放到四川接受「再教育」,文革過後,他到電影學校學習拍電影。1984年,他爭取到往法國深造的機會,輾轉進入法蘭西藝術學院。2000年,他直接用法文寫作自傳式小說《巴爾札克與小裁縫》,出版便造成轟動,登上法國暢銷排行榜。

本片時間設定在文革時期,講述兩位知識青年被下放到四川的一座深山村落接受再教育。兩人在村落裏遇到一位小裁縫,兩人都對她動情。後來另一位同村的知青回家時,得知那名知青帶回來許多禁書(外國名著及小說),他們為小裁縫口述書中的故事,小裁縫因為接觸了故事中的世界而萌發了新的思想,便毅然離開家鄉,從此杳無音訊。

毛澤東曾說「知識越多越反動」,所以在文化大革命爆發前夕和之後,很多知識分子被下放或插隊落戶。(意將知識份子或幹部等安插到農村的生產大隊落戶,參加農業勞動,也有稱為「知青下放」。)懂得知識的人都沒有好下場,也有不少知識分子因此而自殺,可見當時知識被盡絶的狀況。但是,本片卻揭示人們對知識的渴望,而且一但有機會接觸知識,便越發現自己的無知,從而越想求知;不管當權者如何掌控人民的外在行動,卻無法抵擋人的求知慾。